老賬簿 新研究

“清抵簿”破解毛澤東家庭歷史之謎紀實

2012年12月,中共中央文獻研究室(簡稱“中央文獻”)打電話,問我韶山土地改革時,給毛澤東家庭劃階級成分的情況,說是有人給毛澤東寫信,毛澤東回了信,有無此信,若有則請傳真過去,他們正在為《毛澤東年譜》定稿,急需收入。我既不知悉此情,也無此信,便邀韶山市人大常委會原主任蘇小波(韶山籍土改干部)、韶山毛澤東同志紀念館(簡稱“紀念館”)原副館長劉勝生、湖南省韶山管理局(簡稱“管理局”)宣傳處副處長譚意等同志,于2013年到2014年,就毛澤東回信及其家庭經濟和成分問題,對30余位老人,進行了數百人次的調查訪問,多次進入湖南、湘潭、韶山各級檔案館。在調查和收集文物資料中,我們在紀念館文物庫房看到了毛澤東家庭賬簿——“清抵簿”(原物),它在我們解決毛澤東家庭一系列歷史問題中,有著無可替代的特殊作用。

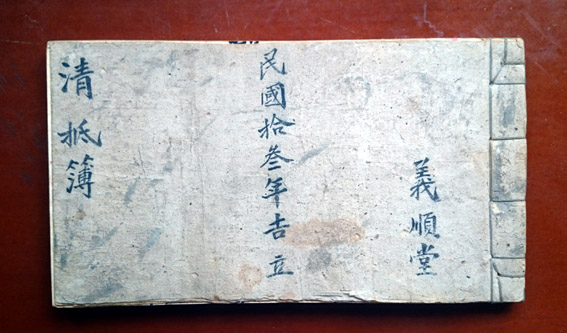

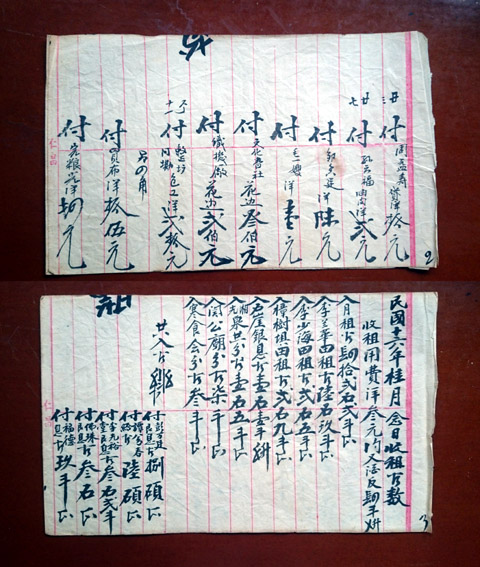

在調查和收集文物資料中,我們在紀念館文物庫房看到了毛澤東家庭賬簿——“清抵簿”(原物),它在我們解決毛澤東家庭一系列歷史問題中,有著無可替代的特殊作用。圖為“清抵簿”封面和有關革命開支等部分內容照片

(一)

1968年冬,“湖南省革命委員會毛主席革命活動紀念地建設委員會”研究決定,復原、開放毛澤東私塾舊址南岸,農民夜校舊址毛氏宗祠,農民運動考察舊址毛鑒公祠、毛震公祠,并派紀念地建設委員會辦公室主任王青南(湖南省軍區獨立師政委)率隊,到韶山指導協助工作,收集文物,籌備復原陳列。我當時是紀念館資料研究室主任,一天,陪同王青南主任到上屋場毛澤東同志舊居樓上察看文物,發現“清抵簿”,簿中夾有一紙條,上面寫著:“1950年從韶山著名烈士毛新梅兒子毛漢章家中收來”。王主任當即從我手中接去。第二天,紀念館革命領導小組組長馬驥庭,拿著該簿對我說:“王主任再三叮囑,這簿屬絕密材料,其中寫了許多有關‘租谷’和‘佃銀’等事,與我們宣傳毛主席家是貧苦農民,大相徑庭,長期封存于館資料室,不得查閱。”我用八開白紙包好,寫上“絕密資料,嚴禁查閱”。1975年我卸任室主任時,未能單獨移交。2005年紀念館開展文物資料大清理時,雖然原紙條和我寫字的包封紙沒有保存,但終將此簿解密,并登記入冊,不然,我也許再也見不到。

“清抵簿”,橫向長方形,右側線裝,長27.5厘米,寬15.8厘米,厚1.5厘米;封面封底為硬殼紙,封面直書毛筆字,右為“義順堂”(毛主席父親毛順生堂名),中書“民國拾叁年吉立”,左寫“清抵簿”。簿內各頁為毛邊紙,印有紅色十字豎格,每頁兩面,共76頁152面,前12頁標有阿拉伯數字頁碼,寫字31面,沒寫字121面,均由毛筆字豎寫,收入寫在橫格上,支出寫在格下。1—3面,僅有1924年上半年28條支付賬,5—24面,記的是1927年9月到1935年3月完整的收支細目,36、40、150面記有21條,有的是有關1935年前的重點標記,有的內涵不明,時間不詳。該簿雖小,但極為原始和真實,最能幫我們揭示毛澤東家庭各種歷史之謎的謎底。

(二)

1920年1月,毛順生病逝,1921年后毛澤東家逐漸成為革命家庭,是否還有財產?以何種形式存在?我們曾有這么幾種說法:一說是沒有了,毛澤民都按毛澤東的意見全部處理。如2003年韶山管理局編輯出版的《情系韶山》(實為局志),在“毛澤東與故居”節中寫道:1921年春,毛澤東說:“家里的房子可以讓人家住,田地可以給人家種,我們欠人家的錢一次還清,人家欠我們的一筆勾銷”,毛澤民完全照辦。二說是流動資金沒有了,不動產(20畝水田,13間半瓦房和少量柴山菜土)由王淑蘭主管,她將大部分田畝和房屋,租給主佃戶,少量水田租給其他佃戶。三說是動產沒有了,不動產由毛震公祠收歸公有。四說是1929年由國民黨沒收后,家產就不復存在。如1999年出版的《韶山毛澤東同志紀念館志》、1990年湘潭市韶山區編輯出版的《韶山志》,都記載:1929年毛澤東家產被“國民黨湘潭縣政府沒收”,從此,毛澤東家里就沒有財產。現在有了“清抵簿”,即可完全否定上述各種說法,百分之百地證明毛澤東家產的存在,既不是由王淑蘭主管,也不是歸祠堂公有,而是由毛震公祠代管;即使在1929年由國民黨沒收后,家產的主權、管理和經營,依然如故,這從“清抵簿”在1929年前后,所記的收支項目基本相同,筆跡完全一致,也可得以證實,因為雖然1929年1月30日,湖南省政府主席魯滌平、省民政廳長魯維吾,頒布“第333號”《省政府訓令》,責令湘潭縣政府沒收毛澤東家“全部財產”,但因毛氏宗親、中共地下黨員和地方進步人士共同努力,利用地方官員不圖“訓令”實施,只求中飽私囊的私利心理,經巧妙周旋,致使這一“訓令”未能實現。所有這些,我們在過去幾十年中,從沒聽人說過,不是“清抵簿”這個鐵證,絕不會相信。那么,“清抵薄”到底是怎樣產生的呢?

1921年春,毛澤東教育全家干革命,當毛澤民處理了動產之后,因急于要去長沙毛澤東任校長的第一師范附屬小學上班,就將不動產交托文氏外婆家、毛震公祠代辦。后經舅父文正瑩、表兄文澗泉、文運昌,房叔祖父毛簡臣、房叔父毛貽全,房兄毛宇居等商定,田土房屋不予分出,由毛震公祠代管,并非歸祠堂公有;祠堂公舉一人具體掌管,建賬設簿,輪流管理記賬,交接時憑族眾清賬;由管賬人挑選佃戶,主持房屋維修,收取佃戶佃銀(又名佃金,只有主佃戶交)和租谷,并負責毛澤東家庭的一切開支,督促佃戶調節、安排毛澤東家人住房;主權屬于毛澤東家,管理歸祠堂,經營使用由佃戶,形成“三權”分立,于是,毛澤東家庭賬簿就產生了。此等情況,如果沒有“清抵簿”,我們誰都想象不到。在1921年到1950年的30年中,應該有幾本賬簿,可惜現在僅發現“清抵簿”一本;應該有幾人管賬,現在能確定的只有毛佑生一人,他于1927年9月到1935年3月經手管賬,共寫了350余條,占整個“清抵薄”85%的篇幅。

(三)

毛佑生,又名毛貽谷,是毛主席堂叔。毛澤東父親排行第一,他排行第二,毛澤東稱他“佑生二叔”,毛澤東曾對堂弟毛澤連說過,“管賬還是佑生二叔管得好”,這是從與其他管賬人比較來說的。我們從“清抵薄”中可以看到,他記賬極其清晰,年月日齊全,收支分明,幾乎年年有小結,移交時還憑族人清理總結,所以毛澤東評他一個“好”字。筆者認為好就好在:他精細地記載了毛澤東家庭的收支情況;他如實而突出地記錄了毛澤東家庭關于革命方面的開支;他準確地記出了毛澤東家庭收入越來越少、支出越來越多、債務越來越大、家境越來越貧窮的走向和趨勢。

毛澤東家庭的收入單一,可以說僅是佃戶的佃銀和租谷。依照慣例,主佃戶要交佃銀,從解放前30年的平均數看,每畝交佃金35兩白銀(又名銀子),它與銀元(又名大洋、光洋、花邊)比價是每百兩銀子130銀元,每畝交租谷3.5石,每石谷2.5元。租谷相對穩定,天災人禍之年,還要減免;佃銀東家可以增收,但收佃銀等于欠債,還要計息,可以抵交租谷,所以佃銀越多,租谷就越少。如“清抵簿”所記,1927年毛澤東家收主佃戶毛月迪租谷“肆拾貳石貳斗”,到1932年,卻只有“壹拾石零捌斗”。開支則名目繁多,有向國家交糧納稅、各級官員貪婪斂財、天災人禍、社會公益事業、家庭日常生活等方面共50余個名目,尤其是有關革命方面,支付項次和金額驚人,略舉例如下:

1924年上半年,28筆支付條目中,有“付詠芝室洋捌元”(“詠芝室”,即毛澤東妻室楊開慧)“付文化書社花邊叁佰元”“付織布廠花邊貳佰元”(文化書社、織布廠均為毛澤東從事革命活動所辦),這三筆數占所列開支的75%。當時黨領導革命沒有經費,尤其是革命初期,不僅革命者生活全靠家里供給,就連所從事的革命事業,也要家庭支援,而毛澤東家庭成員參加革命,又恰在早期最多,1920年到1923年,毛澤東家即有共產黨員毛澤東、楊開慧、毛澤民、毛澤覃及其原配趙先桂、毛澤建(王淑蘭1926年入黨),在黨的創立時期,一個家庭六位黨員,這在中共黨史和共產國際歷史上,都極為罕見。毛佑生在1928年到1933年的支付賬目中,47處提到毛澤民、王淑蘭、毛澤建、毛澤覃的繼配周文楠(周菊年)及其母親周陳軒(毛楚雄外婆),除谷米外,共計大洋500余元,包括對革命者被捕營救、探獄,如1929年“付周菊年坐班房送信請客共貳拾叁元”“付王淑蘭在省坐班房送洋陸拾壹元”等。毛楚雄1927年在長沙出生后,一直由周外婆撫養,從1928年到1931年,據記載,單是接送周外婆、毛楚雄回韶,向周外婆和周文楠母子匯送用費30余次,共洋400余元。如1928年“付支周母壹拾玖元”“付周母共洋玖元”;1929年“付周母返省洋捌拾壹元”“付周母共洋壹佰壹拾捌元”;1931年,“付周母共洋壹佰另貳元”“付周母(送去)洋壹佰另玖元”。款額一個比一個大,次數一年比一年多。這種珍貴的歷史信息,我們只能從“清抵簿”中得到。

前文提到毛澤東家產實際未被“沒收”。正因如此,地方官員以此為由,每年要額外索取許多錢糧,“清抵簿”也有不少這方面的記載。湖南省、湘潭縣官員經常來韶“檢查”,韶山應接不暇,如“付省來差”“付縣來差”“送省谷肆石伍斗”“請地方客隊兵貳拾元”“付地方情洋五元”“付團防局接收谷三石貳斗”“付團防馬隊兵禮費用洋柒拾壹元五角又酒飯谷貳石五斗”等等。作為統治者,層層行賄受賄,自欺欺人,習以為常,但越來越多的經濟付出,都落到毛澤東家庭。特別是隨著革命勝利發展,斗爭越發激烈與殘酷,國民黨政府對革命領袖毛澤東仇恨劇增。1929年國民黨湖南省政府頒發沒收家產“訓令”,1932年湖南省政府主席何鍵、1940年國民黨湖南省黨部主席王茂泉,曾兩度指使部下,執行蔣介石挖掘毛澤東祖墳的“密令”。國民黨雖因1937年第二次國共合作,表面宣布將毛澤東家產“退回”,但實際上加緊反共,對毛澤東家庭政治上的迫害和經濟上的勒索與榨取加劇,這是毛澤東家庭經濟日益窘迫的主要原因。

(四)

收入與支出,是“清抵簿”的全部內容,收小支大,尤其是革命方面開支大,是毛澤東家庭由富裕走向貧窮的關鍵所在。我們通過這次專題調查研究,徹底弄清了毛澤東沒寫回信的原因和毛澤東家庭經濟的實況,明白了毛澤東家庭在土改中沒劃成分的實情。毛澤東家從曾祖父毛祖人1850年當家,到1950年土改的百年中,前50年,家境極為貧寒,從1901年到1920年,由于毛澤東父親毛順生勤儉精明,農商結合,逐漸脫貧致富,毛澤東、毛澤民都說相當于富農。但當成為革命家庭,家產由祠堂代管之后,由于上述各種特殊的社會及政治原因,到解放前幾年,已由富裕變為貧窮,家產名存實亡,家人幾乎沒飯吃,這從“清抵簿”中,也能看出這種跡象與端倪。毛佑生在簿中寫道:1931年付虧谷“五石柒斗”,計洋14.25元;到1935年3月,“實虧洋玖拾捌元陸角五分”,另欠毛月迪“佃銀伍佰貳拾兩”,計洋676元,兩項共計774.65元,不到四年,虧欠增加了五十余倍,真是觸目驚心。

在調查座談會上,老人們都說:“毛主席家里收入有限,支出無限,管賬人無奈,只好向佃戶增收佃金和借債。”毛澤東家的主佃戶先后有毛林森、彭桂禹、毛月迪、孫小春、張文峰,據“清抵簿”記載,毛月迪主佃時間較長,張文峰兒子張慶云回憶,他家主佃時間也不短,從1941年開始,直到1952年下半年,經政府適當安排后,才離開上屋場。張慶云說,他家開始時“交佃銀600兩,到1950年增加到1300兩”,計洋1690元。又據1973年春,韶山地區38位老人半個月的集體回憶,毛澤東家到土改時,除欠佃戶佃金外,還“欠一千七八百兩銀子”的債,按1750兩算,計洋2275元。如果再將1935年那兩筆債務相加,共計4739元,按當時地價每畝(含山土屋宇)169元計算,就是把毛澤東家產全部賣掉,也只有3380元,尚差1359元,資不抵債,這就不難理解,周外婆為什么在韶山生活不下去,于1950年4月寫信向周文楠訴苦,周文楠寫信給毛澤東并將信轉去,毛澤東于5月12日復信周文楠,同意將周外婆帶去東北“一道生活”,連路費都不能自理,而由毛澤東親自設法解決。毛澤東家庭真是一貧如洗。

然而,近30余年來,國內外包括韶山,在宣傳毛澤東家庭經濟和成分問題上,出現了不少訛誤。上世紀80年代,國產歷史巨片《開國大典》,曾有這么一組鏡頭:1950年韶山土改后期,鄉親們到北京中南海見毛澤東,并親切交談,毛澤東說,“我家應該是富農”,我寫信“給農會”,請你們“捎去”。《毛澤東軼事》等書寫道:韶山土改時為給毛澤東家劃成分爭議紛紜,鄉黨支部書記毛仁秋深感為難,寫信給毛澤東;還說毛澤東派兒子“毛岸英、毛岸青回韶山”,傳達了“劃為富農,責無旁議”等三條意見。90年代,長沙、湘潭和韶山十幾位專家學者,公開出版了《毛澤東和他的父老鄉親》《韶山導游》等好幾本書,也都錯誤地寫到為給毛澤東家劃成分,發生爭執;毛澤東“回了信”,提出了“劃為富農”等三條,其中一書還緊接著寫道,“毛澤東家庭成分就這樣定了”,毛澤東家庭經濟發展軌跡是:“貧農——中農——富農”。這些錯誤觀點,竟在韶山流傳了幾十年之久。2012年12月,境外媒體報道:韶山在土改劃成分時,還有人提出要給毛澤東家庭劃為“地主”,只因他是“黨的領袖、政府主席而未劃成”,更是荒謬絕倫,歷史絕非如此!1950年冬,韶山無任何人去北京,根本不可能出現那個談話場面;韶山土改中無人提出要給毛澤東家劃什么成分,根本不存在什么“紛爭”,更不存在劃什么富農、地主的任何客觀可能;毛仁秋去信是請示毛澤東“家里有幾人參加分田”,毛澤東接信后,沒寫回信,也不是派毛岸英(已上抗美援朝戰場)兄弟,而是派毛岸青一人回韶山,傳達“家人不參加分田”“家庭階級成分,實事求是,該是什么就是什么”等三條指示。毛澤東最了解家庭經濟情況,最熟悉土改政策,絕對不會說自家是“富農”。事實上,韶山鄉政府和土改工作隊,根據家庭經濟等情況和土改法,沒給毛澤東家庭劃定任何成分。

當我將有關這些問題的大量史實、史料和數據,匯報給中央文獻后,他們都感到意外與高興,說“這就解決了毛研史上,早應解決、而長期未能得以解決、似乎誰都不能解決的歷史問題”,要來個“鋪天蓋地、驚天動地”的宣傳,達到“正本清源、撥亂反正”的目的。他們于2013年11月,在《黨的文獻》第6期,發表了我們的《關于土地改革時毛澤東家庭成分劃分問題的歷史考證》,2014年5月由他們編輯出版的《毛澤東與中華民族偉大復興》一書,收錄了我的《從富裕到貧窮——毛澤東家庭經濟演變和成分問題的歷史真相》,2015年9月《黨的文獻》第5期,又發表了我的《讓文物與老人“對話”——韶山毛澤東家庭歷史研究新成果》。

習近平總書記最近指出,對重大歷史問題“整體研究要深,專題研究要細”,應“讓歷史說話,用史實發言”。事實勝于雄辯,文物印證歷史。“清抵簿”是毛澤東革命家庭的紅色賬簿,一本老賬簿,是家庭政治經濟狀況的歷史見證,我們將它與老人回憶結合起來,進行深入細致的新研究,從而破解了毛澤東家庭經濟和成分問題的歷史謎團。這就有力說明,只有尊重歷史,讓史實說話,才能真正解放思想,實事求是;只有敢于挑戰,勇于擔當,才能糾錯向前,不斷創新,我們這個時代,需要這種精神。

(作者系湖南省韶山管理局原副局長、中國毛澤東思想生平研究會名譽理事)

(來源:《新湘評論》2016年第01期)